날 짜 : 2008년 8월 3일 ~ 4일 / 나홀로

코 스 : 성삼재 - 천왕봉 - 중산리 : 33.6km

세상에서 가장 설득하기 힘든것이 자기 자신이라고 한다.

그러나, 일단 자기 자신과 합의가 이루어지면 가장 강한 힘을 발휘한다고...

항상 긍정적으로, 낙천적으로 웃고 살고자 하지만 때로는 그런 내 의지를 밑바닥으로 끌어내리고야마는 우울함이 찾아오기도 한다.

해법을 알고 있으나, 내가 어찌하지 못하는 일인지라 더욱 옹색하게 자꾸 움츠려들기만 했다.

산엘 가기로 했다.

그것도 7년만에 혼자서 지리산을 가보기로 했다.

두려웠다.

산이 그리고 사람이 무서운게 아니라 미덥지 못한 내 자신이 두려웠다.

8월 2일 밤, 7kg이나 되는 배낭을 짊어지고 집을 나서는데 무심하게 하늘은 여름비를 쏟아내고 있었다.

내 자신에 대한 의구심으로 가뜩이나 두 어깨가 무거운데 비까지 내리고 있으니 홀로 나서는 길이 참으로 쓸쓸하였다.

그래도 가야만 한다.

비워내지 않고 또 어찌 채울 수 있단 말인가~?

밤 10시 50분, 용산역을 떠나 남으로 가는 기차안에서 나는 천안을 제외한 모든 정차역의 안내방송을 들을만큼 쉬이 잠들지 못했다.

후두둑 후두둑~

빗소리가 차창을 스치고 있다.

새벽 3시 23분, 구례구역에 내려서니 비는 여전히 세차다.

대합실에 들어서는 순간, 반가운 얼굴 하나.

새벽 2시에 일어나 순천에서부터 차를 몰고 나를 배웅나오셨다.

비는 여전했고, 두려움도 여전했지만, 집을 나설때의 쓸쓸함은 잠시 왔던 손님인듯 나를 떠나고 있었다.

따뜻한 아침식사,

새벽 화엄사의 고요,

정다운이의 성삼재 배웅을 뒤로하고 8월 3일 오전 6시 40분 안개 자욱한 성삼재를 출발했다.

아름다운 목표를 향하여 용감하게 한걸음을 옮길 수 있다면 바로 지금이 생애 최고의 순간이라고...

비는 잠시 그쳤으나 안개는 여전하여 아무것도 보이지 않았다.

마치 한치 앞이 내다보이지 않는 내 삶처럼...

그럼에도 불구하고, 한 발 한 발 내디딜 수 있다면 나는 앞으로 나아가리라~

30여분만에 노고단 대피소에 올라서니 자욱한 안개속에 대피소는 흐릿하고, 수 많은 사람들이 비를 피하며 아침식사를 하고 있었다.

아마도 4시 첫 차를 타고 올라온 사람들이거나, 대피소에서 하룻밤 유하고 떠나려 하는 사람들일게다.

아침을 이미 든든하게 먹었으므로 곧바로 고개로 올라선다.

고개를 오르는데 비가 다시 내리기 시작한다.

쉬이 그칠 것 같지 않아 주섬 주섬 우의를 꺼내입고 갈 길을 재촉한다.

노고단 고개에서도 지리산은 내게 쉽사리 자신을 드러내보이지 않는다.

이정표를 확인하고 바로 임걸령을 향해 너덜길을 걷는다.

빗줄기가 갈수록 세차다.

그러나, 이상하게 몸이 가벼움을 느낀다.

첫 발을 떼는 순간, 이미 나를 무겁게 짓누르던 많은 것들이 모두 사라져버린걸까~

이런 저런 걱정속에서도 출발을 하고 나니 나는 아마도 나 자신과 적절한 타협을 한 듯 하다.

홀로였으나, 혼자가 아니었다.

원추리, 동자꽃등이 종종거리며 나를 인도하고 있다.

능선을 걷는 내내 수 많은 들꽃들이 나를 응원하고 있었다.

임걸령 지나 노루목 지나 삼도봉.

현재 시각 오전 9시 35분. 3시간여를 걸어 여기까지 왔다.

예상 시간과 내 소요 시간을 대조해보니 1시간 이상을 단축하며 걷고 있다.

떠나기전에 등산화에 방수 스프레이를 시간차를 두고 두 번이나 뿌려 잘 말려두었건만 소용이 있는건지 없는건지...

그래도 안으로 빗물이 스며들지 않아 다행이었다.

비가 더 내렸더라면 바지를 타고 내리는 빗물이 스며들어 고생을 좀 했을터였다.

그다지 빨리 걷는것은 아닌 듯 싶은데...

많이 자자들었지만 빗줄기도 여전하고, 길섶의 들꽃들은 나를 유혹하고,

아직까지는 이런 저런 생각들이 내 머릿속을 어지럽히고 있어 걸음이 그다지 빠를수가 없는데도

이상하게 시간은 많이 단축하며 걷고 있다.

아마도 쉬지않고 꾸준히 걷고 있음이다.

서 있다면 항상 그 자리지만 힘겨운 걸음이나마 한 발자국이라도 떼고 있다면 나는 앞으로 나아가는 것이리라.

삼도봉에서 화개재로 내려서는 길고 긴 계단을 내려설때에도 비는 여전히 오락가락한다.

토끼봉을 넘어서면서부터 비가 그쳤다.

날씨가 꽤 쌀쌀하여 우의를 그대로 입고 길을 걷는다.

11시 43분, 연하천 대피소에 도착하였다. 성삼재를 출발한지 5시간만이다.

예정소요시간보다 2시간이나 빨리왔다.

여기서 만났던 여러 사람들이 새벽 4시 첫 차를 타고 올라와 출발하였다고 하니 그들은 예정소요시간처럼 7시간만에 여길 온것이고

나는 2시간 늦게 출발하여 5시간만에 도착하여 그들을 만난 것이다.

7년 만에 와 보는 연하천 대피소는 취사장도 새로 생기고 조금 달라진 모습.

그래도 물은 여전히 가깝고 풍부하여 좋다.

나는 지리산의 대피소들 중 세석과 연하천을 좋아하는데 물이 풍부하고 가까운 곳에 있는 까닭이다.

세석은 규모가 크고 대피소들중 가장 시설이 좋기도 하지만 연하천은 비좁고 시설면에서 그다지 좋지는 않아도

사람적을때 하루쯤 묵어가고 싶은 생각이 드는 그런 대피소이다.

점심을 먹고 12시 25분 연하천을 출발한다.

벽소령까지 2시간이 소요된다고 되어 있으나 현재까지 온 내 걸음으로 보아 2시 이전에 들어갈 수 있을 것 같다.

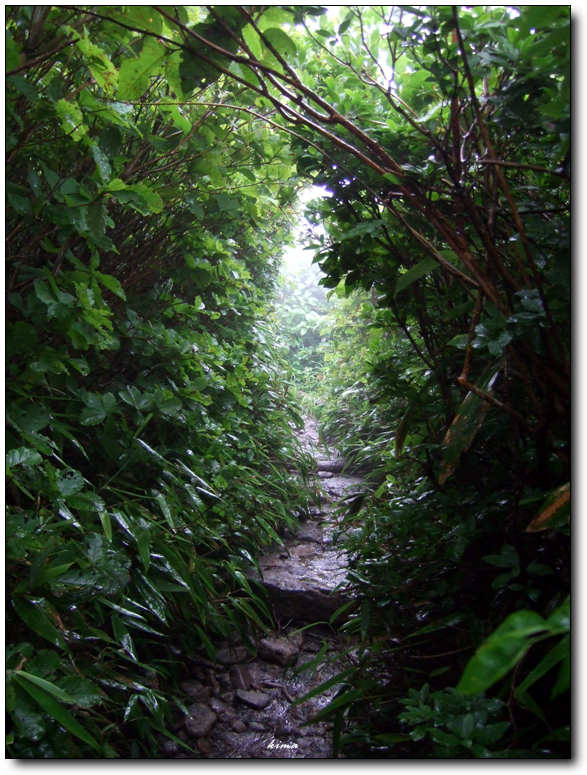

비가 그치고 지리산은 내게 그의 속살을 보여주기 시작했다.

그 아늑한 품속에서 나는 내가 가진 감정의 찌꺼기들을 하나씩 하나씩 버려가며 길을 걷는다.

형제봉이다.

가운데 안부에 벽소령대피소가 보인다.

저 멀리로 천왕봉도 빼꼼히 얼굴을 내 밀어 어서오라 나에게 손짓하고 있다.

앞으로 걸어가야 할 길이 저리 많이 남았다는 사실에 왜 행복해지는걸까?

나는 저 능선을 걸어가는 내내 행복할 것이다.

오후 1시 54분. 벽소령 대피소다.

예상대로 1시간 30분만에 이곳까지 왔다.

원래 벽소령에서 하룻밤 유할 예약을 해 두었었다.

여기서 예정대로 유할것인지 세석까지 가야할지를 생각해본다.

세석까지는 6.3km. 가장 지리하고 가장 힘든 구간이다.

예정소요시간에 3시간 30분이 걸리는 것으로 되어 있다.

그러나, 오늘 나의 컨디션이 무척이나 좋고, 벌써 16.8km를 걸어왔음에도 아무런 피로감을 느끼지 않는걸로 보아

아무리 천천히 걷는다해도 6시 이전에는 세석까지 충분히 갈 수 있을것으로 생각되었다.

예약을 취소하고, 세석으로 향한다.

선비샘에는 여전히 풍부하고 시원한 물이 나를 기다리고 있었다.

세석으로 가는 마지막 피치...영신봉으로 가는 계단이다.

끝이 없는 급경사의 계단을 오르며 생각해본다.

이게 만일 내 삶이라면...힘들다고 여기서 주저않을 수 있겠느냐고...

계단 중간즈음에서 부부산객을 만났다.

나처럼 성삼재에서 출발하셨다는데 4시차를 타고 왔지만 너무 힘들어서 쉬엄 쉬엄 오셨다고 했다.

덕분에 세석에서 머무른 시간들이 외롭지 않고 더욱 넉넉해졌다.

언젠가 나에게도 좋은 사람이 생기면 그 부부산객처럼 다정하게 지리산에 함께 들고 싶다.

세석대피소가 보인다.

한고비 넘기면 그 끝에는 편안함과 여유로움이 기둘리고 있을터이다.

오후 5시 01분.

걸어온 거리 23.1km

걸어온 시간 10시간 21분(점심시간 40분 포함)

대피소에 도착하여 대기자에 명단을 올리려는데 사람좋은 산장지기는 오느라 수고했다며 냉장고에서 시원한 자두를 꺼내주신다.

얼마나 시원하고 맛있었는지...

2일밤에는 세석에 380여명의 사람이 들어 발 디딜틈이 없이 까치발로 다녔다고 한다.

그러나, 오늘은 넉넉할꺼라고 걱정하지 말고 쉬고 있으라는 말씀.

하긴, 아무리 오후 5시밖에 안되었다지만 세석에는 현재 내가 셀 수 있을만큼의 사람들만 있다.

날이 맑아져 하늘에 별이 총총하였으나, 많이 피곤했던지 8시부터 들어가 잠을 청했다.

세석에 그리 사람이 없었던 적이 있나 싶었다.

넉넉한 침상에 너무도 편안하게 하룻밤을 쉬었다.

'길 위에 서다 > 산에 들다' 카테고리의 다른 글

| 소백산 산행기 8 - 28m의 희방폭포 (0) | 2008.08.25 |

|---|---|

| 홀로 걷는 지리산 2 - 아~지리산! 그 길에 내가 있었다. (0) | 2008.08.10 |

| 홀로 걷는 지리산 - 대피소 전화번호 & 판매물품(2009/5/30 update) (0) | 2008.08.08 |

| 홀로 걷는 지리산 - 거리 및 소요시간 (0) | 2008.08.07 |

| 홀로 걷는 지리산 - 천왕봉에 서다. (0) | 2008.08.07 |